「転職したばかりなのにもう辞めたい…」

そんな悩みを抱える看護師の方も少なくありません。

続けるべきか、辞めるべきか…

この記事では、転職したばかりの看護師が知るべき退職のルールや、転職決断のポイントについて解説し、転職を繰り返さないための理想の職場選びの方法についても紹介しています。

是非この記事を読んでいただき、今後のキャリアプランや転職活動の参考にしていただけるとうれしいです。

実は多い!転職してすぐ辞めたくなる理由とは?

「こんなはずじゃなかった…」

転職後のギャップに悩む看護師は、意外に多いのです。

入念に調べたうえで転職したはずなのに、なぜすぐ辞めたいと思うのか。始めに、その理由について考えてみたいと思います。

理由①:情報の食い違いによるミスマッチ

転職活動中の説明と実際の業務内容や待遇に相違がある場合、早期離職に気持ちが傾きます。

例えば、給与体系や夜勤の頻度に違いがある場合や、病院の経営方針、体制の変化で急に業務量が増えてしまうケースなどが考えられます。

理由②:自分の能力以上の業務を要求される

自身のスキルの程度が不明確なまま現場で働き始めると、経験年数に見合わないような重症患者の受け持ちを突然任される場合が考えられます。

特に人員不足の病院で発生しやすい環境にあります。

理由③:人間関係の適応が困難

新しい職場における暗黙のルールや世代間ギャップ、上司への適応が困難なケースが考えられます。

看護部長や看護師長のマネジメントやリーダーシップの取り方が、前の職場と大きく異なる場合に適応が難しくなる場合があります。

以下の記事では、看護師がやめた方がいい職場の特徴について詳しく解説していますので、併せてお読みください。

転職したばかりでも辞められる?法律や契約のポイント

辞めたくなる理由は様々ありますが、実際に、転職したばかりでも辞めることができるのでしょうか。

職場における退職のルールがどうなっているのか、ポイントを解説したいと思います。

試用期間中なら辞めやすい?退職のルールを解説

「試用期間中なら辞めやすいのでは…」

こう考える方もいるかもしれません。

しかし、そもそも、試用期間中に退職することはできるのでしょうか。

結論から先に言うと、試用期間中でも、法律上、退職ができることになっています。

以下、関係する法律を確認していきたいと思います。

労働基準法の規定

労働基準法で定められた退職のルールでは、労働契約の締結の際に明示された労働条件と事実が相違する場合、労働者は労働契約を即時に解除できる、という規定になっています。

労働基準法

(労働条件の明示)

- 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

- ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

民法の規定

また、民法でも退職に関するルールが定められています。

民法では、期間の定めのない雇用、いわゆる正規雇用の場合は、職場の承諾なしに労働者から一方的に退職できるルールになっています。

以下の条文のとおり、退職申し入れの書面通知後、2週間経過すれば退職ができることになっているのです。

民法

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

- 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

就業規則との関係

職場の就業規則で、2週間より長めの予告期間を定めている場合があります。この場合はどうなるのでしょうか。

これについても、民法の規定が優先されます。例えば、3か月前までに退職の意思表示を要するルールが設けられている職場でも、退職申し入れから2週間経過すれば退職ができることになっています。

退職を伝えるタイミングは?転職直後の退職で気をつけること

退職の申し出期限を確認する

各職場で退職の申し出期限のルールが決められている場合が多いので、転職を意識し出した時点で、就業規則等を確認しておきましょう。

転職が現実的に決まったら、師長などの人事責任者に退職の申し出をします。

できる限り円満退職を心掛ける

法律上のルールで認められているからといっても、転職直後の急な退職は、少なからず職場に影響を与えます。

欠員補充のための中途採用や内部異動の人事手続に時間を要するため、退職の決断ができたら可能な限り早めの申し出を行いたいところです。

職場への迷惑が極力少なくなるよう、できる限り良好な関係を維持しながら職場を後にする意識がとても重要です。

すぐ辞めても大丈夫?辞めたほうがいい場合・続けたほうがいい場合

新しい職場を続けるべきか、それとも、すぐ辞めるべきか…

ここでは、このような決断を迫られたときのチェック項目と、ケース別の対処法について紹介します。

「辞めたい」と思ったらチェック!あなたの状況はどっち?

続けるべきか、辞めるべきか、悩ましい決断に迫られているときに是非とも試してみたいチェックリストを紹介します。

- ☐ 身体からの危険信号がないか

-

不整脈や過呼吸の頻発など、継続的に身体症状が発生していないか。

このような症状が続く場合、看護判断力が低下し、インシデントリスクが上昇します。 - ☐ 週3日以上の不眠症状がないか

-

夜勤後、48時間経っても睡眠リズムが回復しない状態が継続していないか。

このような症状が続く場合、日常の睡眠不足による倦怠感だけでなく、長期的には心疾患やがんなど重大な健康リスクを高める要因となります。 - ☐ 家族・友人との関係が希薄になっていないか

-

家族や友人と会ったり、連絡を取り合う機会が減っていないか。

このような状態が続く場合、生きがいや充実感が失われやすく、QOLが低下し、バーンアウトのリスクが高まります。 - ☐ 看護観への違和感がないか

-

施設や部署全体の看護観と個人の看護観が矛盾する状態が続いていないか。

このような状態が続く場合、看護師としての働きがいが失われやすく、離職のリスクが高まります。特に終末期ケアの方針の相違で葛藤を抱えるケースが考えられます。 - ☐ 成長が停滞していないか

-

看護師としての経験年数に応じた成長に停滞は起きていないか。

このような状態が続く場合、継続的なスキルや知識の向上が難しいため、看護師としての自信を得る機会が乏しく、離職のリスクが上昇します。 - ☐ 3年先のキャリアビジョンから外れていないか

-

自身が描いていた3年先のキャリアビジョンと、今担当している部署や専門分野の業務にずれが生じていないか。

キャリアビジョンの整合性が取れていない場合、看護師としての仕事の満足度が得られず、長期的なキャリア形成に支障が出ます。

以下の記事では、仕事を辞めたいと考えている看護師に向けて、キャリア再評価のポイントを解説しています。併せてご参考ください。

【辞めたほうがいいサイン】心や体に影響が出ている場合

チェックリストであなたの心身に影響が出ていると確認できた場合、どのような対処が必要なのでしょうか。

離職を決断する前に考えておきたい6つのポイントを紹介します。

- 現在の職場での問題点を具体的に抽出し言語化する

- 自己分析して転職後に求める環境や条件を明確にする

- 自身のキャリアプランを再考する

- 転職市場の動向や求人情報を調査する

- 先輩や看護師の友人にアドバイスを求める

- 必要に応じて転職エージェントやキャリアコンサルタントの支援を求める

【続けたほうがいいケース】ただの「慣れ」の問題かもしれない

チェックリストを試してみて、まだがんばれそうと思える結果が出たあなた。もしかすると、単なる「慣れ」の問題かもしれません。

仕事や環境に慣れないうちは、頭も体も疲れやすく、視野が狭くなり、ネガティブな感情に陥りがちになります。

下記の項目を頼りに、現状を乗り越える努力をしてもいいかもしれません。

- 上司や先輩に相談し、業務の調整や支援を求める

- 自分なりのストレス解消法を見つけ、定期的に実践する(運動、趣味など)

- 十分な休息と睡眠を確保する

- 同期や友人とのコミュニケーションを大切にし、悩みを共有する

- 無理のない範囲で自己啓発や学習の機会を持ち、モチベーションを維持する

もしこれらを実践しても気持ちが改善されない場合は、上司に相談して、自分に適した部署への配置換えを願い出ることも一つの方法です。

以下の記事で、異動か転職か迷ったときのポイントについて解説しています。是非ご参考ください。

それでも辞めたい…次に選ぶべき職場とは?

チェックリストを試した結果、「やはり転職すべき」と判断した場合、どのような準備が必要になるでしょうか。

さらなる転職を繰り返さないためのポイントについて解説します。

転職を繰り返さないために…自己分析で理想の働き方を考えよう

転職したばかりのタイミングで再度転職を決断した場合、まず行わないといけないのは入念な自己分析です。

ここでは、自己分析を効果的に実施するための具体的な方法として、以下の6つのSTEPを順に説明したいと思います。

自己分析のための6つのSTEP

まず、新人から現在までの経験を棚卸しします。あなたの記憶、または業務記録や日記などがあればそこから「印象深いエピソード」を10件抽出してみましょう。(例えば、初めての急変対応など)

きっと成功体験や失敗体験など、記憶に刻み込まれたエピソードが導き出されるはずです。それらの体験から何を学んだのかも思い出してみます。時系列で整理すると、記憶の呼び戻しがしやくなります。

棚卸ししたそれぞれの経験に、「満足度」を数値評価(1~10点)して点数付けを行います。

グラフを作って、満足度の推移を可視化すると効率的に感情の整理がしやすくなります。

縦軸に満足度、横軸に年齢(経験年数)をとり、時系列に各経験の満足度の点を線で結び付けると、感情の浮き沈みが可視化できます。

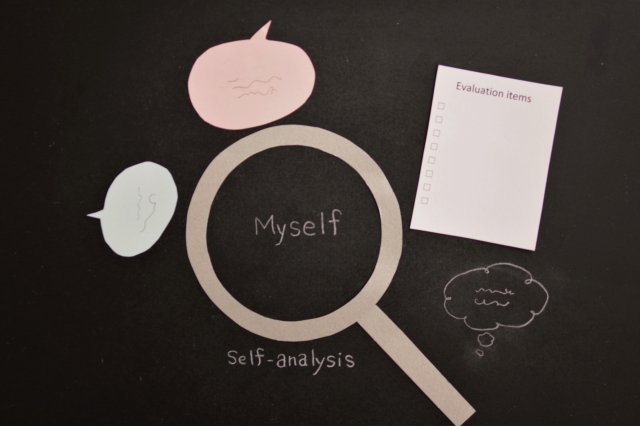

①SWOT分析

SWOT分析を活用し、あなたの強みと弱みを分類します。SWOT分析とは、企業が経営戦略を立てるときに使われる現状分析ツールです。

以下の図のように、SWOTを4つのエリアに分けてあなたの現状を整理し、分析してみましょう。

- S→自分の強み(Strength)

- W→自分の弱み(Weakness)

- O→自分への機会(Opportunity)

- T→自分への脅威(Threat)

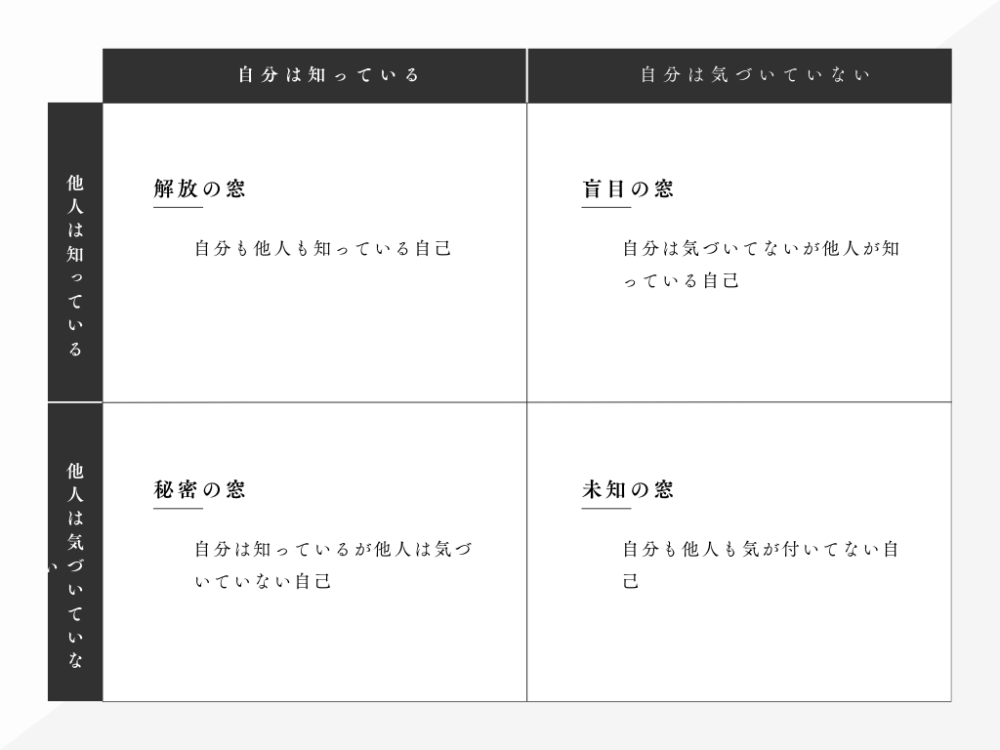

②ジョハリの窓

さらに、客観性を高めるため、身近な人や同僚などの評価を「ジョハリの窓」で可視化することも有効です。

「ジョハリの窓」とは、自分目線と他人目線の両面から、自分自身を認識する自己分析ツールです。

解放の窓が広い程、自己開示ができている証拠になります。

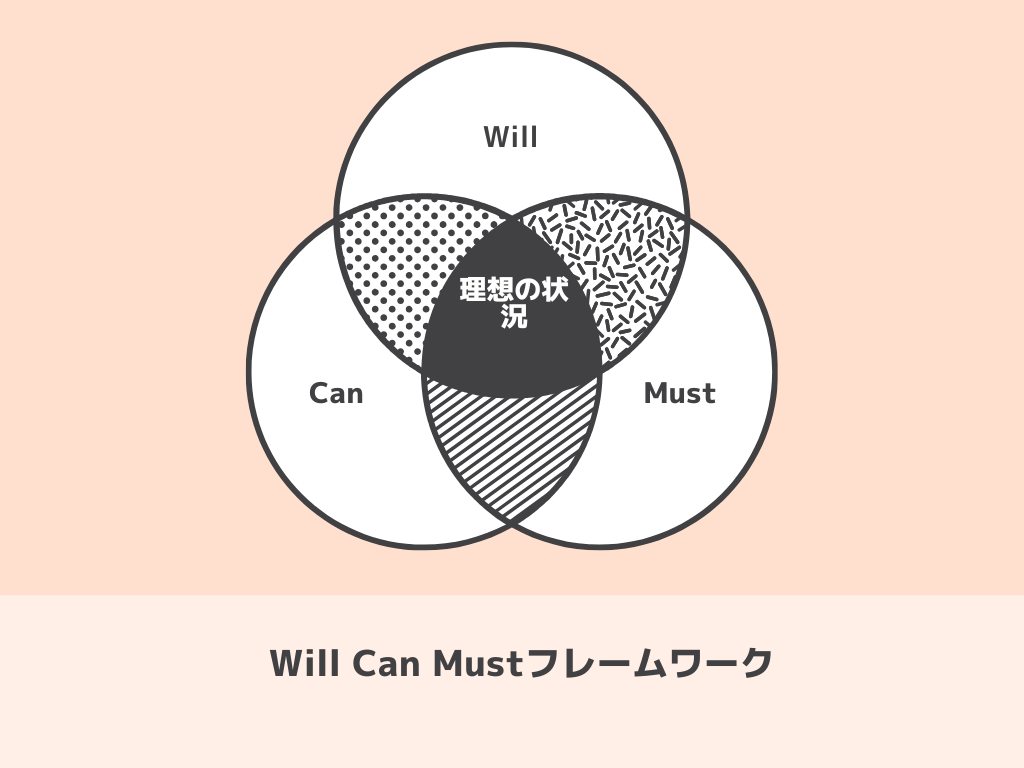

③Will Can Mustフレームワーク

ここまでの自己分析で明確になった情報を、「Will Can Mustフレームワーク」で整理します。

- 「Will」→やりたいこと

- 「Can」→できること

- 「Must」→やるべきこと

まず、自分が大切にしたい価値観や志向、将来像を「Will」に分類します。

次に、自分がこれまで積み上げた経験、スキル、強みを「Can」に分類します。

最後に、自分が職場から求められる能力や人物像を「Must」に分類します。

下図のように、「Will」・「Can」・「Must」の3つの輪が重なる部分が大きい程、あなたの理想の働き方になります。

あなたが求める度合いに応じ、以下の3段階に分けて転職基準を明確に設定します。

- 「必須条件」(例「離職率10%以下」)

- 「優先条件」(例「研修制度充実」)

- 「理想条件」(例「有給消化率70%以上」)

今の職場や候補先となる職場のホームページや見学時の質問などから、どのような能力の看護師が求められているのか、またどのような人物像が求められているのか、定性的な情報を収集します。

さらに定量的なデータとして、離職率や研修時間、有給消化率等を確認します。公的機関が公表しているデータも活用できます。日本看護協会「2024年病院看護実態調査 報告書」によると、2023年度の年次有給休暇取得率の平均が69.7%であることがわかります。

その他、給与、勤務体制、福利厚生、電子カルテ更新状況などの設備面の確認も重要です。

出典:日本看護協会 2024年病院看護実態調査報告書

今後の選択肢を

- 「現職を継続」

- 「同規模病院へ転職」

- 「クリニック等へ転向」

などに分け、各ケースの3年後の予想がどうなっているのかシミュレーションし、自分がどのような働き方をしているか、そしてどのような生活を送っているのかイメージしてみましょう。

Will Can Mustフレームワークで「Will」に分類した、自分が大切にしたい価値観や志向、将来像が実現しているでしょうか?

その他の自己分析ツールを紹介!

上記の分析方法以外にも紹介したい自己分析ツールを以下に挙げておきたいと思います。

①キャリアアンカーチェックシート

キャリアアンカーとは、自分のキャリアを形成するうえでの指針や目標、価値観であり、仕事をしていくうえでゆずれないものを言います。

キャリアアンカーには、8種類のタイプがあり、用意された40項目の質問票に回答することで、自分のタイプが診断できます。以下の「キャリアアンカーチェックシート」で診断できますので、是非ご利用ください。

看護師のキャリアプランの考え方について、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

②厚生労働省「看護師のキャリアデザインシート 活用ガイド」

厚生労働省のホームページには、同省が作成した「看護師のキャリアデザインシート 活用ガイド」が掲載されています。

自己分析の後は、これを手掛かりに、自身のキャリアデザインをイメージしてみてもいいかもしれません。

出典:厚生労働省「看護師のキャリアデザインシート 活用ガイド」001151049.pdf

③ナースセンターによるキャリア相談

都道府県の看護協会が運営しているナースセンターでは、キャリアコンサルティングの専門研修を受けた相談員によるサポートが受けられます。

自身の経験や希望条件から、本当に適した職場が見つかるかもしれません。

④キャリア形成リスキリングセンターによるキャリア相談

キャリア形成支援の専門家であるキャリアコンサルタントから、無料でキャリアコンサルティングを受けられる制度もあります。

全国47か所のキャリア形成・リスキリング支援センター及び全国のハローワークに設置しているキャリア形成・リスキリング相談コーナーでキャリアコンサルティング(無料)を受けられます。詳細は以下のリンクからご確認ください。

転職を繰り返さないために…理想の職場を見つけよう

転職したばかりで辞めたくなった看護師にとって、どのような職場が適しているのでしょうか。

以下の特徴を持つ職場であれば、看護師としての能力を最大限に発揮ながら、長期的なキャリア形成を築くことができるかもしれません。

職場選びの際は、これらのポイントを参考に、実際の職場の雰囲気や条件を十分に確認して選択しましょう。

- ①人間関係と職場環境

-

- コミュニケーションが活発で、信頼関係を築きやすい雰囲気がある

- 上司や同僚との関係が良好で、相談しやすい環境にある

- 職場全体で患者さんへのケアを最優先にする姿勢が共有されている

- ②教育とキャリアアップ

-

- 明確な教育プログラムや研修が整備されている

- メンター制度やプリセプター制度が充実している

- スキルアップや資格取得を支援する制度が充実している

- ③労働条件と福利厚生

-

- 心身ともに安定して働ける環境にある(夜勤回数の制限、規則的な勤務シフト)

- 有給休暇の取得率が高い

- 産育休、病気休暇後の復職支援が整っている

- ④業務内容と専門性

-

- 個人の特性や強みを活かせる配属になっている(例:穏やかな環境の職場)

- 患者さん一人一人とじっくり向き合える職場である

- 自分のペースを大切にしながら、きめ細やかな看護を実践できる環境にある

- ⑤その他の重要な特徴

-

- 看護師の離職率が低い

- レクリエーションや医療費補助などの福利厚生が充実している

- アクセスが良好で通勤による負担が少ない

なお、看護師にとって働きやすい職場の特徴や、看護師にとっての働きがいについて、以下の2つの記事で解説しています。併せてご参考ください。

「また同じ失敗をしたくない」なら職場選びはここをチェック!

転職先の適性を判断するためには、以下の情報を事前に収集することが重要になります。例えば、以下の情報を項目ごとに、

- 必須条件 5点(例「離職率10%以下」)

- 優先条件 3点(例「研修制度充実」)

- 理想条件 1点(例「有給消化率70%以上」)

などのように3段階で点数付けを行い、転職候補先ごとに合計点数で比較してみるのも一つの方法です。

- ①基本的な労働条件

-

- 【勤務時間】始業・終業時刻、交替制(2交代or3交代)、早番・遅番の有無、夜勤回数

- 【給与体系】基本給、諸手当、賞与の詳細(支給月数・時期)

- 【年間休日数】4週8休(最低104日)+祝日で年間何日の休みがあるか

- ②職場環境

-

- 【看護配置】7対1、10対1、13対1など

- 【平均在院日数】患者の入れ替わりの頻度を把握

- 【救急受入件数】緊急入院等業務の忙しさを推測

- ③職場の実態

-

- 【公式ホームページ】病院や看護部の理念・方針

- 【転職エージェント】非公開求人情報、職場の雰囲気や働き方のリアルな情報

- 【ナースセンター】労働環境に関する詳細情報

- ④キャリア発展の機会

-

- 【院内研修制度】年間の研修回数、時間数

- 【キャリアアップ支援】資格取得サポートなど

- ⑤組織の特徴

-

- 【中途採用比率】人材確保の体制を推測

- 【看護部長の経験年数】リーダーシップの質を推測

- ⑥設備・環境

-

- 【休憩室の広さ】職員の福利厚生への配慮

- 【電子カルテの導入状況】業務効率化への取り組み

- 【職場の5S活動】業務改善への基本的取り組み

一般病院だけが選択肢じゃない!クリニック・訪問看護・企業看護師という道も

短期間による転職であっても、今後も看護師として長く働いていく場合、どのような職場が適しているのでしょうか。

以下の職場であれば、一般病院とは異なる環境で看護師の資格を活かせるため、長期的なキャリア形成ができるかもしれません。

慢性期病院の看護師

慢性期病院の看護師は、検査や手術など医療処置は少なく日常生活援助が中心になります。

症状は安定しているものの、状態悪化や合併症リスクに注意が必要であるため、病院での経験を活かしながら、より落ち着いた環境で働くことができます。

突発的な対応は少ないため、ルーティンワークが多く残業は比較的少ない傾向にあります。

慢性期病院における業務の一日の流れを紹介します。

午前

- 清潔・排泄ケア

- ラウンド(バイタル測定、点滴処置、喀痰吸引など)

- 経管栄養

- 食事(食事介助、与薬、口腔ケア)

午後

- 排泄ケア・体位変換

- ラウンド(環境整備・足浴、爪切りなど)

- 排泄ケア・体位変換

- 吸引

慢性期病院の業務内容については、以下の記事でも詳しく解説しています。併せてご参考ください。

クリニック看護師

クリニックは、夜勤がない場合が多いため、規則的な生活が確保しやすく、長期的に働きやすい環境と言えます。

急性期病院と比べて緊急性の高い看護は少なくなり、医師が診察をスムーズに進めるための支援が中心となります。

一方で、スタッフ数が限られる環境であるため、看護師でも幅広い業務を担当する場合があります。

- ワークライフバランスが向上する

- 業務負担が軽減される

- 患者との関係性構築が図りやすい

- 業務経験の幅が広がる

なお、クリニックでの働き方について、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

訪問看護師

在宅の患者さんに対し、病院看護師として得た知識・経験を活かしながら、より自律的な看護を提供する職場です。患者さんや家族とより密接な関わりを持つことができます。

一人で訪問看護を行う場合があるため、一通りの看護スキルや知識が求められる環境でもあります。

- 幅広い年齢層の利用者に対応

- 病院勤務の経験を十分に活かせる

- 勤務時間の融通が利きやすい

産業看護師

企業の健康管理室で従業員の健康管理や健康教育に携わります。病院での看護経験を活かしながら、予防医学の観点から働く人たちの健康をサポートできます。

一般企業という安定した環境で長期的に勤務できます。

- 従業員の健康診断

- メンタルヘルスケア

- 職場の健康増進活動の支援

- 感染症対策 など

以下の記事では、看護師に向いていないと感じたときの対処法について解説しています。併せてご参考ください。

まとめ:自分にとってベストな選択をしよう

この記事では、転職したばかりの看護師が知るべき退職のルールや転職決断のポイント、また転職を繰り返さないための理想の職場選びの方法について紹介してきました。

最後に、「辞めたい」と思ったときのチェック項目をまとめたいと思います。

- 身体からの危険信号がないか

- 週3日以上の不眠症状がないか

- 家族・友人との関係が希薄になっていないか

- 看護観への違和感がないか

- 成長が停滞していないか

- 3年先のキャリアビジョンから外れていないか

これらの項目をチェックして、1人で悩まず周りに相談しながら納得できる選択をしましょう。

この記事を参考に、皆様の有意義なキャリア形成に役立てていただけると幸いです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。